Pech und Glück eines Schriftstellers

oder

Die unglaubliche Geschichte von Onkel Theo

Onkel Theo feiert Geburtstag: Vor 20 Jahren erschien das erste Buch mit seinen verrückten Geschichten.

Pech und Glück eines Schriftstellers, meine Damen und Herren, das ist ein schönes Motto, denn unter dem kann man eigentlich alles erzählen. Ich werde nun also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder als Autor und Verleger sage ich mal: aus dem Setzkästchen.

Wer könnte so eine Plauderei besser einleiten als eine meiner Kinderbuchfiguren – der berühmt berüchtigte Onkel Theo. Der Anfang ist immer gleich, oft sprechen die Kinder ihn mit. Es klingt fast wie eine Drohung: „So, liebe Kinder“, sagt Onkel Theo. „Heute werdet ihr mal wieder was lernen.“ Die Kinder setzen sich auf sein grünes Sofa und der Onkel legt los. Er beginnt mit einer Definition des Gegenstands, zum Beispiel der Drehtür.

Wenn man wissen möchte, was eine Drehtür ist, muss man zunächst einmal verstehen, was eine Tür ist. Das ist nicht ganz einfach, aber ich will versuchen, es euch zu erklären: Eine Tür ist ein Zwischenstück, mit dem man eine Lücke zwischen mehreren miteinander verbundenen Teilen einer Wand öffnen und wieder verschließen kann. Also mit anderen Worten: Links ist Wand, rechts ist Wand, oben ist Wand, und das Stück von der Wand, das keine Wand ist, das ist die Tür.

Die Geschichte „Onkel Theo erzählt von der Drehtür“ ist eine von 44 Geschichten aus meinem Kinderbuch „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen“.

Der Weg, wie aus diesen Geschichten ein Buch wurde, führt über unzählige merkwürdige Abzweigungen und Seitenwege. Genauer gesagt: Diese Geschichte des Buches ist so verrückt, als wäre sie selbst eine Lügengeschichte von Onkel Theo. So ziemlich alle Fassetten einer Existenz als Autor und Verleger werden an ihr deutlich, und ich werde darum immer wieder mal auf sie zurückkommen.

Autor und Verleger – wie kam es dazu? Man könnte sagen, dass mir beides in die Wiege gelegt war. Ein Großonkel von mir hat ein Bändchen mit Gedichten publiziert, das ist der dichterische Anteil. Der geschäftliche Anteil stammt von meinem Großvater: der war nämlich Lotterieeinnehmer. Das Geschäft mit der sogenannten Klassenlotterie hatte eine schöne Besonderheit: Der Lotterieeinnehmer kaufte die Lose, und wenn er nicht alle verkaufen konnte, dann hoffte er sehr darauf, dass die übrig gebliebenen Lose als Gewinne gezogen wurden. Das war dann ein Teil seiner Einnahmen.

Irgendwie erinnert das an den Buchmarkt, oder?

Pech und Glück eines Brustschwimmers

In einem heißen Sommer war ein Brustschwimmer am Strand. Er legte seine Kleider auf ein Häufchen in den Sand, er ging ins Wasser, er schwamm hinaus in das Meer, schnell und weit.

Als er sehr lange geschwommen war, wurde er müde und wollte eine Pause machen. Zufällig kam ein leeres Schlauchboot vorbei, da konnte der Brustschwimmer sich gemütlich hinein setzen. Das war Glück.

Doch begegnete ihm ein großer Wal. Der hatte schon länger nichts mehr gefressen, und ein Brustschwimmer kam ihm gerade recht. Der Wal schnappte den Brustschwimmer und das Schlauchboot mit einem einzigen Bissen. Das war Pech.

Aber bevor der Wal mit dem Kauen begann, gelang es dem Brustschwimmer, sich in einer Zahnlücke zu verstecken. Und nachdem der Wal das Schlauchboot gut zerkaut und geschluckt hatte, musste er rülpsen. Das kam von der Luft aus dem Schlauchboot. Der Wal rülpste so stark, dass der Brustschwimmer in hohem Bogen auf eine einsame Insel flog. Er landete weich im Sand. Das war Glück.

Auf der einsamen Insel gab es nur sieben Kokosnusspalmen, einen Affen und eine Telefonzelle. Die war ständig besetzt von dem Affen. Aber der Brustschwimmer hatte sowieso kein Kleingeld und konnte deswegen nicht Zuhause anrufen. Das war Pech. (…)

Soweit erst einmal zum Brustschwimmer. Jetzt erzähle ich Ihnen ein wenig vom Glück und Pech eines Schriftstellers. Wie also ist es gekommen, dass ein Autor zum Verleger wurde?

Geschrieben habe ich von Kindheit an. Schon im vierten Schuljahr ist eine kleine Wikingergeschichte entstanden, die ich in ein Vokabelheft geschrieben und selbst illustriert habe. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es mal mein Beruf wird, aber ich habe mit dem Schreiben nie aufgehört.

Während des Studiums habe ich Kurzgeschichten und vereinzelt Gedichte in Literaturzeitschriften veröffentlicht. Insbesondere in der Münsterschen Zeitschrift Am Erker. Als diese Zeitschrift in eine Krise kam, sprang ich zur Rettung des Heftes als Mitherausgeber ein. Hier lernte ich erste verlegerische Grundkenntnisse. Lektorat – lange Diskussionen in einer WG-Küche. Herstellung – die fand statt auf einem selbstgebastelten Schneidetisch. Das war eine Art Aquarium und etwa alle 15 Minuten musste man die Lampe darin ausschalten, weil sonst alles verbrannt wäre. Und dann Wirtschaft und Vertrieb: Das Heft wurde vorwiegend in Kneipen verkauft.

Die Rettungsmaßnahme hat sich gelohnt: Am Erker wurde später mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet und existiert immer noch – mit über 45 Jahren ein Methusalem unter den Literaturzeitschriften.

Die ersten Kindergeschichten habe ich dann für das Radio geschrieben. Im Bayerischen Rundfunk gab es eine Sendung mit Gute-Nacht-Geschichten, „Betthupferl“, da habe ich einige hingeschickt, die meisten wurden gesendet. Das Honorar brachte der Geldbriefträger. Da wurde mir klar, ich hatte etwas gefunden, das mir Spaß machte und womit ich Geld verdienen konnte.

Ganz einfach war das aber nicht. Ich werde von den Kindern bei Autorenbegegnungen oft gefragt, ob es leicht sei, von Beruf ein Autor zu sein und ob man reich wird damit. Ich erkläre ihnen dann, dass es so ähnlich ist, wie beim Fußballspielen. Viele machen das nur zum Spaß, sie geben sogar Geld aus für ihr Hobby. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Profis in der ersten Liga. Und dazwischen ist ein weites Feld von Spielern, die vom Fußball leben oder sich ein bisschen dazuverdienen.

Aus der leeren Telefonzelle bastelte der Brustschwimmer ein Boot. Damit fuhr er fort, und der Affe weinte, weil er jetzt nicht mehr telefonieren konnte.

Zwei Tage trieb der Brustschwimmer auf dem Meer. Er lebte die ganze Zeit von nur einer Kokosnuss. Am dritten Tag kam ein Schiffbrüchiger vorbei, der sich auf einen im Wasser treibenden Briefkasten gerettet hatte.

„Du hast es gut“, sagte der Schiffbrüchige, „du hast ein Telefon.“

Da erzählte der Brustschwimmer, dass er keine Münzen hatte und darum nicht Zuhause anrufen konnte.

„Das ist Pech“, sagte der Schiffbrüchige. „Ich dagegen habe keine Briefmarke, und so nützt mir mein Briefkasten auch nicht viel.“

Mein erstes Kinderbuch entstand so: Ich hatte an einen Verlag meine Kurzgeschichten aus dem Radio geschickt. Die Antwort kam bald: Gefällt uns gut, aber Kurzgeschichten verkaufen sich nicht. (Das ist eine Behauptung, die bis heute zu hören ist. Ich glaube, dass sie so pauschal nicht stimmt.) Wie auch immer, ich wurde gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, aus einer der Kurzgeschichten einen Kinderroman zu machen. Ich machte mich an die Arbeit, ohne Vertrag, ohne Vorschuss.

So entstand „Josef, der zu den Indianern will“. Ich schickte das Manuskript an den Verlag, der es eingefordert hatte – und erhielt eine Absage. Das war meine erste Erfahrung mit einem Verlag.

Die Geschichte ging besser weiter: Ich bekam dann Zusagen von gleich zwei Verlagen. Ich konnte mir also einen auswählen und entschied mich als junger, ungeduldiger Autor für den, der das Buch schneller veröffentlichen wollte.

Am fünften Tag landete der Brustschwimmer bei den Eskimos. Die waren sehr nett und bauten ihm ein Iglu. Außerdem gaben sie ihm warme Fellkleider, denn für Badehosen war es in ihrer Gegend zu kalt. Und sie schenkten ihm ein Fischmesser. Damit machte er aus gefrorenen Fischen kleine viereckige Stücke und verkaufte sie als Fischstäbchen. Er wurde sehr reich, denn alle Kinder der Welt wollten plötzlich Fischstäbchen essen. Das war Glück.

Der Brustschwimmer hatte jetzt genug Geld zum Telefonieren und sogar für ein eigenes Flugzeug. Damit wollte er endlich nach Hause fliegen. Nur fasste der Tank nicht ausreichend Benzin für den weiten Flug, und so musste der Brustschwimmer mit seinem Flugzeug irgendwo im großen Meer wassern. Das war Pech.

Aber er war ein guter Brustschwimmer. Er schwamm zurück an den Strand.

Seine Kleider lagen immer noch dort.

Das war Glück.

Der Verlag, bei dem ich gelandet bin, war der damals sehr renommierte Anrich-Verlag. Mein Buch wurde ein sogenannter Achtungserfolg, die Erstauflage wurde komplett verkauft, für ein Erstlingswerk nicht schlecht.

Ich war nun also Freier Schriftsteller. Ich begann mit Autorenbegegnungen in Schulen, das machte mir großen Spaß und es war wirtschaftlich neben dem Hörfunk eine wichtige Überlebenshilfe.

Als Schlusspunkt jeder Lesung setzte ich die Lügengeschichten von Onkel Theo ein. Und danach stürmten die Kinder nach vorne: Wo kann man die kaufen? Wann kommt das als Buch?

Leider war im sehr ernsthaften Programm des Anrich-Verlags für so ein komisches Buch kein Platz.

Davon abgesehen hatte ich mit einem anderen Problem zu kämpfen. Schon in den 90er Jahren begann, was sich heute verstärkt: Die Verlagskonzentration, was für mich bedeutete: Das allmähliche Verschwinden meiner Verlage. Der Anrich-Verlag ging in Beltz und Gelberg auf und konzentrierte sich auf das Jugendbuch. Mein zweiter Verlag, Gabriel, wurde zur religiösen Abteilung von Thienemann.

Es dauerte eine Weile, bis ich wieder einen neuen Verlag finden sollte. Und für Onkel Theo war die Zeit sowieso noch nicht reif. Vielleicht hätte es geklappt, wenn ich das Buch als Übersetzung aus dem Englischen ausgegeben hätte. Denn deutsche Autoren waren für diese Art Humor eher nicht zuständig.

Aber ich hatte Glück.

2002 erschien im Patmos Verlag das Buch „Der kleine Herr Jaromir“. Es geht um einen kleinen Mann, der im sechsten Stock eines Hochhauses wohnt. Wenn er mit dem Aufzug fährt, springt er so hoch er kann und drückt auf den Knopf. Meist schafft er es bis zur Vier. Die restlichen zwei Treppen geht er dann zu Fuß. Herr Jaromir lebt in einer unwirtlichen Großstadt, er hat es nicht leicht, aber er weiß aus fast jeder Situation das beste zu machen.

„Jetzt wohne ich also hier“, sagte Herr Jaromir.

Die neue Wohnung gefiel ihm sehr gut. Aber noch standen überall Kisten herum und die Regale lagen in alle Einzelteile zerlegt auf dem Boden. Fröhlich lief Herr Jaromir immer wieder von der Küche ins Wohnzimmer und vom Wohnzimmer in die Küche. Und er sagte: „Wie schön wird es erst sein, wenn alles an seinem Platz steht!“

Weil es aber gut überlegt sein wollte, wie man die vielen Sachen in der kleinen Wohnung unterbrachte, fing Herr Jaromir nicht sofort mit Auspacken an. Besser ist es, dachte er sich, wenn ich erst einmal ein wenig herumspaziere und mir meine neue Umgebung ansehe.

Der kleine Herr Jaromir spazierte also die Waldstraße entlang. Alle Häuser in dieser Straße sahen genauso aus wie das Haus, in dem Herr Jaromir wohnte. Alle hatten sie zwölf Stockwerke und ein flaches Dach, und sie glichen sich tatsächlich wie ein Ei dem anderen!

Herr Jaromir bog von der Waldstraße in den Kastanienweg. Hier gab es genauso wenig Kastanien wie es in der Waldstraße Wald gab, und auch hier sahen alle Häuser aus wie das von Herrn Jaromir. Im Ulmenweg und im Lindenweg war es genauso.

„Es ist wirklich erstaunlich“, sagte sich Herr Jaromir. Dann hatte er genug gesehen und wollte wieder nach Hause.

Das war eigentlich einfach: Herr Jaromir brauchte nur um zwei Ecken zu biegen und schon war er wieder in der Waldstraße. Dort aber wurde es schwierig. Herr Jaromir stand vor den vielen Häusern der Waldstraße, von denen eins wie das andere aussah. Er las die Hausnummern 325, 327 und 329 und er schlug sich mit der Hand vor den Kopf.

„Es ist aber auch zu dumm!“, rief er. „Jetzt habe ich die Hausnummer vergessen!“

„Der kleine Herr Jaromir“ war für mich ein großer Erfolg.

„Im Kinderbuch ist dies eindeutig die Saison der kleinen Männer“, schrieb der Perlentaucher in seinem bekannt lyrischen Blick in die Feuilletons. „Martin Ebbertz‘ Der kleine Herr Jaromir … haben Rezensenten und Rezensentinnen gerührt ans Herz gedrückt.“ Und weil auch die Kinder das Buch liebten, verkaufte es sich gut, es erschien eine zweite Auflage und sogar Übersetzungen ins Niederländische und ins Chinesische.

Ich war plötzlich ein bekannter Kinderbuchautor – und so schien nun auch die Stunde für Onkel Theo gekommen. Das nächste Kapitel dieser Geschichte begann zur Buchmesse mit einer zufälligen Begegnung in einer Leipziger Straßenbahn. Mir gegenüber saß dort Gerd Herterich, der Leiter des Moses-Verlags. Er sprach mich an, denn er hatte mich am Vormittag bei einer Veranstaltung des Saarländischen Rundfunks lesen gehört. Mein Herr Jaromir war auf einer renommierten Bestenliste gelandet.

Und wenige Wochen später besuchten mich Verlagsleiter und Lektorin bei mir zu Hause in Boppard. Das war mal ein ganz anderes Gefühl als nicht angeforderte Manuskripte herum zu schicken! Es war herrliches Wetter und sicherheitshalber kaufte ich neue Sitzkissen für die Gartenstühle.

„So, liebe Kinder“, sagte Onkel Theo. „Heute werdet ihr mal wieder was lernen.“ Die Kinder setzten sich auf Onkel Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren. „Also“, sagte Onkel Theo. „Die Buchstaben.“ Und er kratzte sich am Kopf.

„Bestimmt habt ihr alle schon einmal Buchstaben gesehen. Das sind bekanntlich kleine Nudeln, die es in ganz verschiedenen Formen gibt. Man kann sie hintereinander legen, zum Beispiel so: AHNESPTTCEUL. Wenn man Glück hat, kommt dabei ein Wort heraus, zum Beispiel dieses: ASCHENPUTTEL.

Die Suppe, in der diese Nudeln schwimmen, nennt man Buchstabensuppe.

Das ist eine ganz besondere Suppe, denn in jedem Teller Buchstabensuppe ist eine tolle Geschichte versteckt. Erst sieht es aus wie ein Riesendurcheinander, so wie AHNESPTTCEUL. Doch wenn man lange genug mit dem Löffel in der Suppe herumrührt, kommt irgendwann die Geschichte zum Vorschein.

Leider haben die meisten Leute dazu keine Geduld. Sie essen die Suppe einfach auf, und so sind schon viele schöne Geschichten in den Bäuchen ungeduldiger Suppenesser gelandet.

Die Investition in Sitzkissen hatte sich voll rentiert. Der Moses-Verlag entschied sich, das Buch herauszugeben. Ich wurde sogar eingeladen zur Vertreterkonferenz und sollte durch Vorlesen von meinem Buch überzeugen. Das gelang super, die Verlagsvertreter, die schon vieles kennen und bestimmt nicht leicht zu beeindrucken sind, sprachen die immer gleichen Sätze am Anfang und Ende der Geschichten wie die Kinder im Chor! Das ging ja gut los!

Und so erschienen endlich 2004 die Geschichten von Onkel Theo unter dem Titel „Onkel Theo erzählt vom Pferd“ erstmals als Buch.

Aber Erfolg ist etwas Eigenartiges und nicht planbar. Das Buch verkaufte sich zäh, im Zusammenhang mit Lesungen lief es hervorragend, in den Buchhandlungen jedoch kam es nicht so richtig an. Ich weiß nicht, woran es lag. Der Moses-Verlag hatte bis dahin kein erzählendes Kinderbuch im Programm gehabt. War das der Grund? Auf jeden Fall wurde der Verlag, der so mutig gewesen war, sehr schnell sehr ungeduldig. Schon nach weniger als zwei Jahren wurde der Titel vom Markt genommen, die Restauflage verramscht.

„So ein Quatsch!“, riefen die Kinder.

„Was?“, fragte Onkel Theo. „Quatsch nennt ihr das? Und euch soll ich noch was erzählen?“

Doch weil die Kinder sehr darum baten, sagte Onkel Theo: „Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute ist Schluss.“

Schluss war noch lange nicht. Da ich wusste, dass das Buch bei Lesungen sich verkaufte wie warme Semmeln, kaufte ich von der Restauflage 600 Stück. Das ist schon etwas mehr, als ein Autor normalerweise bei sich Zuhause lagert. Damit bewegte ich mich zum ersten Mal mengenmäßig in den Dimensionen eines Kleinverlegers.

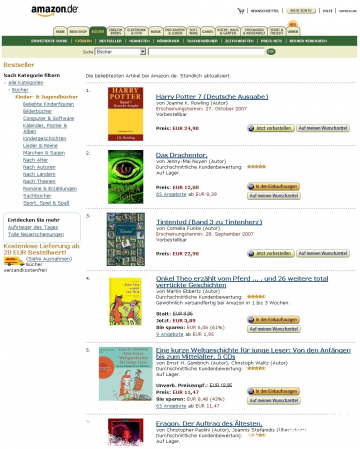

Der weitaus größte Teil der Auflage landete irgendwie beim aufstrebenden Internet-Buchhändler Amazon. Und nun begann das nächste Kapitel der unglaublichen Geschichte von Onkel Theo. Bei Amazon war das Buch zum Ramschpreis erhältlich und auf einmal kletterte es in der Bestsellerliste nach oben. Amazon erhöhte den Preis und verdiente daran – und ich sah staunend zu. Mein Buch wurde ein Hit und stieg bis auf Platz vier der Kinderbuchbestseller, zwischen Tintentod und Harry Potter.

Auch mein Lagerbestand verkaufte sich sehr schnell. Es gab inzwischen neue technische Möglichkeiten, durch den Digitaldruck wurde es immer günstiger, kleine Auflagen zu drucken. Ich machte das Buch bei Books on Demand wieder lieferbar. Jetzt war ich fast schon ein Verleger, oder um genau zu sein: ein Selbstverleger.

Das war nun mehr oder weniger aus der Not geboren. Aber wie bereits erwähnt, das Verlegen von Büchern reizte mich schon lange. Als Student hatte ich nebenbei ein kleines Antiquariat betrieben und war so auf den expressionistischen Dichter Paul Boldt gestoßen. Ich war sehr erstaunt, dass diese Gedichte nicht mehr als Buch erhältlich waren. Nun, da ich einmal mit dem Büchermachen angefangen hatte, erinnerte ich mich wieder an den Titel „Junge Pferde! Junge Pferde!“, und gab ihn gleich mit heraus. Mit dem überraschenden Erfolg einer begeisterten Besprechung in der FAZ.

Die nächste Initialzündung für mein Verlagsprogramm gab meine Kollegin und Freundin Sigrid Zeevaert. Von ihr war bei Arena das Buch „Ein Meer voller Sterne“ erschienen. Es ist ein Hauptwerk der Autorin, mit den Worten des Ulmer Kulturspiegels: „Ein Glücksfall für die Jugendliteratur.“

Und es ist immer wieder dasselbe: Nachdem die erste Auflage vergriffen war, verschwand das Buch vom Markt. Es hatte sich ganz gut verkauft, aber eine Neuauflage rentierte sich nicht. Der Autor bekommt in so einem Fall zwar die Rechte zurück. Aber was macht er damit?

Sigrid Zeevaert suchte für das Buch, das ihr sehr wichtig war, einen neuen Verlag. Aber mit einem Buch, das schon einmal erschienen ist, gelingt das nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Und wenn ich sie traf, sagte ich ihr, falls du keinen Verleger findest, dann mache ich das. Am Anfang halb im Scherz, am Ende ganz im Ernst.

So also ging das los und inzwischen sind in meinem Verlag Razamba über zwanzig Bücher erschienen, unter anderem von Nasrin Siege, Georg Bydlinski, Irene Margil und Andreas Schlüter. Der Name Razamba war übrigens anfangs der Name einer Buchreihe bei Books on Demand, „edition razamba“. Ich fand den Kontrast zwischen dem seriösen „edition“ und dem fast karnevalistischen „razamba“ ganz witzig. Und wo der Name schon einmal da war, blieb er und wurde zum Verlagsnamen.

Und wie ging es weiter mit Onkel Theo? Es sah gut aus: Der Verlag Sauerländer (zu dem inzwischen mit den Kinderbüchern des Patmos Verlags auch mein Herr Jaromir gehörte) hatte Großes mit ihm vor, es gab schon Vertrag und Vorschuss. Doch dann ereilte mich wieder einmal das Schicksal der Fusion. Sauerländer mit einigen dazugehörigen Verlagen wurde Bestandteil des Bibliographischen Instituts und zog um von Düsseldorf nach Mannheim. Natürlich konnten nicht alle Mitarbeiter diesen Umzug mitmachen. Und auch wichtige Autoren und schöne Bücher wurden aus dem Programm genommen: Schon bald lagen die berühmten Winkler-Dünndruckausgaben der Weltliteratur auf den Grabbeltischen. Verramscht wurden außerdem sämtliche Gedichtbände von Georg Bydlinski – übrigens mit mehreren Büchern inzwischen ein Autor meines Verlags.

Und auch meine Titel, die vorhandenen und die geplanten, wurden gestrichen. Mit Bydlinski und Ringelnatz befand ich mich wenigstens in guter Gesellschaft.

Aber Onkel Theo ließ sich nicht unterkriegen.

Zunächst gab ich „Onkel Theo erzählt vom Pferd“ als Book on Demand heraus. Gleichzeitig suchte ich nach einem größeren Verlag mit besseren Vertriebsmöglichkeiten. Wieder einmal wurde ich fündig. 2013 erschien eine erweiterte Neuausgabe im Boje Verlag (einem Imprint der Bastei Lübbe AG) – jetzt mit farbigen Bildern von Catharina Westphal und erstmals mit dem schönen Titel „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen“, nur leider auf Wunsch des Verlags ohne „Onkel Theo“ auf dem Cover, nicht einmal im Untertitel. „Im Buch kann er ja trotzdem weiterhin so heißen“, tröstete mich die Lektorin.

Der Titel lief gut, wenn auch nicht gut genug für die Ansprüche einer Aktiengesellschaft – drei Auflagen später war wieder einmal Schluss.

Schluss? Wie das so ist mit Onkel Theo: Wenn die Kinder ihn sehr darum bitten, dann erzählt er doch noch eine Geschichte.

Ich setzte mich mit Maria Lechner, der Illustratorin der Erstausgabe, in Verbindung. Vielleicht hatte sie ja Zeit und Lust, die 18 Geschichten, die in „Onkel Theo erzählt vom Pferd“ nicht enthalten waren, zu illustrieren. Denn ich brauchte Schwarz-Weiß-Illustrationen, außerdem ein prägnantes Cover mit Onkel Theo und seinem grünen Sofa. Und wieder mal hatte ich Glück: Maria Lechner war von der Idee begeistert.

Wisst ihr, warum es 26 Buchstaben gibt?“

Die Kinder schüttelten den Kopf.

„Früher waren es weniger“, sagte Onkel Theo. „Als ich so alt war wie ihr, hatte das Alphabet nur 23 Buchstaben. Die vollkommen überflüssigen Buchstaben X, Y und Z gab es damals noch nicht.

Die hat erst vor wenigen Jahren eine junge Lehrerin aus Nürnberg erfunden. Ihre Schulklasse war nämlich so fleißig und so schnell mit dem Lernen fertig, dass die Kinder schon vier Wochen vor Ende des Schuljahrs alle 23 Buchstaben konnten. Die arme Lehrerin wusste nicht, wie sie die Zeit rumkriegen sollte bis zu den Sommerferien, und da erfand sie einfach das X, das Y und das Z dazu.

Die kleine Schummelei fiel zum Glück nicht weiter auf. Aber seitdem hängen hinten am Alphabet diese drei Buchstaben, die auch heute noch ziemlich selten vorkommen und die eigentlich niemand braucht.“

„So ein Quatsch!“, riefen die Kinder.

„Was?“, fragte Onkel Theo. „Quatsch nennt ihr das? Und euch soll ich noch was erzählen?“

Doch weil die Kinder sehr darum baten, sagte Onkel Theo: „Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute ist Schluss.“

2019 gab ich also „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen. Onkel Theo erzählt 44 fast wahre Geschichten“ mit Illustrationen von Maria Lechner in meinem Verlag Razamba heraus. Das Buch bewies seine Standhaftigkeit als Longseller – es ist bei vielen Kindern Kult.

„So einen Onkel Theo hätte ich auch gerne gehabt“, bemerkt Agnes Sonntag in Spiegel Online. „Einen Typ mit grünem Sofa, der Kinder ernst nimmt, indem er sich ihnen widmet und sich bescheuerte Geschichten für sie ausdenkt.“

2021 kam ein zweiter Band mit 22 neuen Geschichten dazu. („Das Krokodil, das kommt aus Kiel“). 2023 ging „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen“ in die 4. Auflage bei Razamba. Und jetzt, als Sonderausgabe zu Onkel Theos Geburtstag, erscheint das Taschenbuch.

Denn das ist ja wohl klar: Mit 20 Jahren ist noch lang noch nicht Schluss.

Martin Ebbertz

(2024 aktualisierte Fassung eines Vortrags, erstmals gehalten an der Evangelischen Akademie Loccum November 2012.)

Mein herzlicher Dank gilt allen, die Onkel Theo direkt oder indirekt mit auf den Weg gebracht haben: Sabine Ludwig – ohne sie und den „Ohrenbär“ (damals SFB, später RBB) wäre ich vielleicht nie zum Kinderbuchautor geworden. Marianne Woischnik-Nienaber war beim BR für das Betthupferl verantwortlich und sendete die ersten Onkel-Theo-Geschichten im Radio. Vor allem Birgit Lockheimer verdanke ich das Erscheinen von „Der kleine Herr Jaromir“. Die Rollen von Gerd Herterich und Maria Lechner wurden weiter oben bereits gewürdigt. Paula Peretti setzte sich in ständig wechselnden Positionen als Lektorin, Literaturagentin und Verlagsleiterin über Jahre hinweg für meine Kurzgeschichten und ganz besonders für Onkel Theo ein. Den engagierten Menschen, die Autorenlesungen ermöglichen und Lesereisen organisieren, oder die selbst regelmäßig aus meinen Büchern vorlesen, verdanke ich, dass Onkel Theo auch ohne starke Präsenz im Buchhandel zum Liebling so vieler Kinder wurde. Ich danke aber auch den Buchhändlerinnen und Buchhändlern, es gibt sie, die sich wunderbar eingesetzt haben für das Buch. Danke euch allen, die ihr ein so großes Herz für Onkel Theo hattet und habt.

Download und Ausdruck

Download und Ausdruck